Comment faire l’histoire de la théorie dans les arts visuels : une histoire new-yorkaise

Le déjeuner structuraliste : Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss et Roland Barthes. Dessin de Maurice Henry paru dans La Quinzaine littéraire, 1er juillet 1967

Cet article est issu d’une conférence donnée dans le cadre du symposium, French Theory : réception dans les arts visuels aux États-Unis entre 1965 et 1995, organisé au Wiels à Bruxelles du 11 au 14 mai 2011, et dont la publication des actes est prévue au printemps 2013 (Anaël Lejeune, Olivier Mignon et Raphaël Pirenne [dir.], French Theory and American Art, Berlin/Bruxelles, SIC/Sternberg Press).

En réponse, j’ai souhaité faire un retour sur le moment particulier de cette rencontre, à New York, en 1976, qui faisait aussi partie de mon histoire personnelle, de mon propre rapport à ces questions. Le but de cette rétrospective était certes de ne pas oublier, mais n’était pas pour autant de se remémorer le passé avec nostalgie, en étant mécontent du présent, de tout ce qui est contemporain. Car aujourd’hui le contexte dans lequel se sont déroulés ces échanges entre théorie et arts visuels s’est considérablement modifié, et les années 1990 ont été, à bien des égards, le point de départ d’une transformation plus large, mondialisée, et particulièrement visible dans l’histoire de l’art en France. Dans mon article, j’aborde ce changement en examinant deux faits bien distincts qui ont eu lieu à Paris, en 1988. Le premier est l’Abécédairede Gilles Deleuze, entretien mené en toute simplicité cette même année, mais qui s’adressait, de manière posthume et explicite, à ceux qui, ailleurs, dans un moment plus libre, pourraient ramasser la flèche et la relancer[1]. Le second est un article sur l’art conceptuel écrit par Benjamin Buchloh pour un catalogue d’exposition[2], qui revient sur le potentiel émancipateur de l’art conceptuel et son évolution vers une critique institutionnelle, au moment de la défaite totale de l’industrie culturelle ou du spectacle que Marcel Broodthaers avait annoncée. Deleuze pensait que nous vivions alors une période pauvre de la pensée par rapport à la précédente, plus riche, celle de sa propre génération (celle qui avait inventé la French Theory), peuplée de personnages arrogants et autosatisfaits, d’orientation allègrement postcritique. Les nouveaux acteurs et les nouveaux débats qui apparaissaient à Paris à ce point de jonction – à la fin de la guerre froide, après la montée d’Internet, de nouvelles formes de travail et de savoir, de nouveaux « publics » – arrivaient à une sorte de tournant décisif, où les questions sur la notion d’art contemporain et du domaine plus vaste dans lequel il est exercé se posaient à nouveau. La question d’une réinvention de la pensée critique et de l’art – de leur interdépendance – requiert aujourd’hui une analyse de ces transformations du monde de l’art qui prennent forme dans les années 1990, désormais mondialisé, d’une manière telle qu’aucune ville ne peut plus jouer le rôle de New York-« monde de l’art » ou de Paris-« monde de la théorie », au moment singulier où les deux sont entrés en collision en 1976, et dont j’ai essayé de me souvenir dans cet article.

J’aimerais donc me concentrer sur ce moment – moment singulier – dans un cadre beaucoup plus large d’échanges, de rencontres, de traductions, de voyages, de malentendus qui font le sujet de la conférence organisée à Bruxelles, au Wiels, par une nouvelle génération de jeunes artistes. Cela se passe à New York dans les années 1970. Comment ce moment particulier est-il représenté aujourd’hui, des années plus tard, en Europe ? Quelle est sa place dans l’histoire plus étendue de la French Theory dans les arts visuels ? Quel genre d’histoire – ou d’histoires – semble-t-il nous raconter ? Une grande histoire d’amour franco-américaine ? Une « neutralisation » américaine d’une pensée radicalement française ou européenne ? Une ère de « criticalité » révolue, où cette théorie exerçait un rôle clé, qu’elle a perdu depuis longtemps ?

Avant de revenir sur cet épisode particulier, j’ai quelques remarques préliminaires sur ces questions. Je ne pense pas que ce que nous appelons French Theory soit un monolithe tombé des cieux parisiens. Elle vient de nombreux moments et processus qui sont partis dans de multiples directions, se dispersant dans des débats spécifiques, lors de rencontres et circonstances diverses. Aujourd’hui, elle est devenue une énorme formation tentaculaire, que l’on trouve dans un grand nombre d’endroits, de langues, d’institutions et de disciplines. C’est quelque chose qui se pratique de plus en plus en dehors du français ou de son territoire. En effet, l’anglais est largement aussi important que le français quant à cette destinée « mondiale ». En réalité, ce que l’on appelle aujourd’hui French Theory en France n’est qu’une reconnaissance tardive de ce fait. Il s’agit d’un riche héritage très confus.

À l’époque du moment dont je parle – 1975-1976 – c’était loin d’être le cas. La French Theoryémanait encore principalement d’un groupe, d’une génération particulière de Français éduqués à la philosophie, souvent très préoccupés par des idiomes intraduisibles et par la spécificité de la langue française elle-même. Pourtant, au cours de cette précédente période qu’a traversée la langue française, on peut distinguer de nombreux moments différents. Une prémisse de l’anthologie de la philosophie française de l’après-guerre[3], que j’ai réalisée avec Étienne Balibar, est que non seulement elle se déroule en des « moments » différents – nous en avons relevé six –, mais qu’elle compose également une image de la philosophie dans laquelle ces moments ont une importance pour l’idée même de la pensée, la façon dont elle se déploie, les combats auxquels elle participe, la manière dont elle est contestée ou négociée, le public qu’elle contribue à mobiliser. Pour cette génération française de l’après-guerre du moins, penser signifiait toujours, en quelque sorte, penser dans un moment singulier, un moment intempestif ou « contemporain », ce qui donnait naissance à de nouvelles lignes de divergence, ce qui déplaçait les constellations, lesquelles venaient se superposer à d’autres antérieures. Pour résumer, je dirais que les moments sont essentiels pour la pensée, d’une manière différente qu’ils ne l’étaient pour Hegel, par exemple.

Il serait intéressant un jour de reconsidérer cette idée sous un angle « géo-philosophique », d’examiner comment elle s’est déplacée, et comment elle a été reprise en d’autres lieux, souvent à partir de croisements avec les arts, visuels ou autres, comment cette French Theorya voyagé jusqu’à New York en particulier. On pense par exemple au premier voyage de Lévi-Strauss aux États-Unis qui formule les principes du structuralisme, très engagé non seulement dans les arts français émigrés, mais aussi dans les mutations en histoire de l’art, sans oublier le rôle de plus en plus important des musées ethnographiques, ainsi que des musées d’art moderne à New York[4]. Par exemple, Gordon Matta-Clark, l’un des acteurs du moment en question avait conservé un exemplaire très annoté du livre Le Cru et le Cuit. Les arts visuels avaient déjà une importance dans ce premier moment, et, à cet égard, les choses étaient un peu différentes de ce qu’elles ont été plus tard à Baltimore, en 1966, où Derrida et Lacan étaient venus participer à une conférence d’importance au département des Humanités, ce qui contribuerait à introduire les idées de la French Theorydans les universités américaines, laquelle sera ensuite baptisée poststructuralisme au sein de ces mêmes universités[5]. Le contact avec les arts visuels ou avec les artistes à New York a rendu leurs rapports à la French Theory quelque peu différents.

1976, date du moment que j’évoque, peut donc être considérée comme un nouveau croisement dans une série, en remontant aux plus anciennes, comme le structuralisme des années 1940. En France, à l’époque, l’idée de « théorie » s’était détachée du grand moment du structuralisme dans les années 1960, et elle était repartie sur de nouvelles voies après 1968, où la question des arts visuels fut posée d’une nouvelle manière ; elle fut englobée dans un mouvement plus large qui a amené à repenser l’esthétique même, soucieuse des nouvelles questions d’image et d’espace, avant la « Loi symbolique », source de l’intuition, du mouvement et de l’expérimentation artistiques. 1976 fut aussi l’année de parution de l’article de Deleuze sur la série télévisée de Jean-Luc Godard Six fois deux, introduction à une étude du cinéma plus importante vers laquelle il se tournerait dans les années 1980, où la théorie à proprement parler trouverait un nouveau rôle, très différent de la « théorie appliquée » basée sur la linguistique d’une première théorie filmique structuraliste – narratologique ou psychanalytique[6]. L’idée même d’image (distincte de la photo ou du tableau) était mise en cause dans le changement survenu dans l’élaboration de la théorie, ainsi que dans la relation qu’elle entretenait avec les médias, en particulier la télévision. Mais le principe d’une « image cinématographique » que Deleuze allait élaborer dans le cinéma européen de l’après-guerre, ses « fonctions », ses relations à la politique ou à la technologie, n’était pas si différent de celui avancé par Gordon Matta-Clark à New York à l’époque : « s’ouvrir pour voir l’in-visible[7] », principe autour duquel tournerait les films expérimentaux d’artistes.

Quelle était donc la nature de ce moment grisant de rencontre entre la French Theoryet les arts visuels à New York en 1975-1976 ? Quelles nouvelles voies ouvrait-il, avec quels nouveaux points de divergence ? Et comment devrions-nous y repenser aujourd’hui, à Bruxelles, en anglais ? Car il me semble que les choses ont changé. Les conditions de création qui prévalaient à New York ou à Paris à l’époque, et donc les relations entre les deux, ne sont plus les mêmes. En effet, d’une certaine façon, je pense que le cadre même du « conte de fées de deux villes[8] » peut lui-même être trompeur aujourd’hui, et peut-être qu’il ne peut plus dominer, ni contrôler, les différentes manières dont la « théorie des arts visuels » peut être reprise ailleurs, à de nouveaux moments donnés. Car aujourd’hui, à une échelle sans précédent, ce que l’on appelle encore « art visuel contemporain » est produit à la chaîne en de nombreux endroits du globe, et il est mis en relation avec des institutions d’un nouveau genre, rattachées par de nouvelles géographies de richesse, de nouveaux moyens techniques, impliquant de nouveaux rapports à la théorie. Les grandes histoires de l’après-guerre entre New York et Paris, centrées sur certaines versions « néo » ou « post » des avant-gardes européennes du début du xixe siècle (pour lesquelles Benjamin, dans les années 1930, institua Paris comme capitale) ont, ces vingt dernières années, paru de plus en plus limitées, presque provinciales, bien trop « euro-américaines ». Peut-être donc, au xxie siècle, est-il utile d’imaginer de nouvelles voies, de nouvelles manières d’élaborer la French Theory, ailleurs et en d’autres circonstances. À quoi ressemblerait, par exemple, mon moment de New York en 1976 aux yeux de jeunes artistes ou théoriciens en Chine, au Brésil, ou en Europe, en Slovénie, en Norvège ou en Espagne (et devrions-nous omettre Istanbul ?), sans oublier bien sûr les grandes vieilles métropoles de New York et de Paris ?

Contexte

Le moment de New York que j’ai à l’esprit se déroule dans un laps de temps relativement court, 1975-1976. Je devrais probablement ajouter que ce fut un moment dans lequel, jeune philosophe à l’université de Columbia, je fus plongé, même si, en y repensant, je ne suis pas certain d’avoir compris ce qu’il était exactement, ni ce qu’il allait devenir. J’étais alors directement impliqué dans les deux revues October et Semiotext(e) et les préoccupations connexes qui émergeaient à l’époque.

Pour moi, comme pour beaucoup d’autres, ce fut un moment « d’invention », le début de quelque chose de nouveau.

En ce temps-là, New York était au bord de la ruine ; la ville explosait de toutes parts, pleine de crimes et de graffitis – c’était le New York du Taxi Driver de Scorsese. Les loyers étaient relativement bas et des groupes d’artistes affluaient dans la ville, impliqués dans le cinéma expérimental, la performance, la danse et une sculpture « étendue », quittant les « socles » pour aller sur des « sites » ; ils se confrontaient à des problèmes d’architecture, ou de « non-architecture », ils inventaient des moyens de rendre cette explosion urbaine « créative », pour la rendre « visible ». C’était une époque où l’on pouvait se contenter d’être Just Kids, comme dans l’histoire de Robert Mapplethorpe, racontée rétrospectivement il n’y a pas longtemps par Patti Smith[9]. C’était l’époque où le Portapack et le Super 8 offraient de nouvelles possibilités techniques, une nouvelle sensation d’« image mouvante ». C’était aussi l’époque où les espaces industriels étaient reconvertis en lofts, où Michael Snow déployait une « vague » avec le zoom avant de sa caméra et où Richard Foreman présentait son Théâtre hystérique. Là, Rem Koolhaas créait son Retrospective Manifesto pour l’architecture européenne, son Delirious New Yorkde 1978[10]. Ce fut donc dans ce New York des années 1970 que la French Theory faisait son entrée et prenait forme – et l’institut où Koolhaas faisait ses recherches abritait également la nouvelle revue October.

Bien sûr, tout est différent aujourd’hui à New York. Soho, le vieux quartier des lofts, est devenu une sorte de centre commercial à loyer élevé, et même les lieux d’expositions ont pour la plupart déménagés dans l’East Village, à Brooklyn ou à Chelsea. Cela fait quelque temps que nous nous sommes habitués aux paillettes de Goldman Sachs Manhattan, avec ses grandes collections muséales et ses galeries internationales, où l’art est aujourd’hui avant tout et de plus en plus un bien marchand d’une sorte de Bourse fantôme, elle-même suivant le déplacement des richesses vers l’Asie et ailleurs – le genre de « monde de l’art » qui fut bouleversé un temps à l’automne dernier par le mouvement Occupy Wall Street, exposant le sentiment d’une crise plus importante et toujours non résolue dans l’ordre « néolibéral ». Il est donc facile d’étiqueter ce moment new-yorkais comme celui de la nostalgie d’une époque d’invention et d’esprit collectif passé. En réalité, en tant que moment dans la vie de la Cité, il a été récemment célébré dans deux expositions européennes[11] : l’une par Douglas Crimp, vétéran de l’« October moment », au Reina Sofía de Madrid, et l’autre au Barbican de Londres, sur laquelle notre critique du New York Times, Michael Kimmelman évoque dans un article[12] où il parle des « derniers bohèmes ». Loin de penser que l’idée de bohème s’est quant à elle déplacée à Berlin, Kimmelman croit que c’est la nature même de l’art et de la bohème qui a changé entre-temps, un peu comme en France ce que l’on appelle aujourd’hui les bo-bo. Mais dans aucune des deux expositions, on ne trouvait une attention explicite accordée à l’introduction de la French Theory, ni, en fait, de quelque théorie critique de l’époque, ce qui est mon objectif ici – ce que ma petite archive « New York » a le dessein d’évoquer.

Cadre

Mon histoire sera bordée par trois images : celles d’une conférence, d’une nouvelle revue et d’une performance, en 1975-1976 – à New York.

La première est une affiche pour la conférence « Schizo-Culture » ; l’image est visible grâce à Sylvère Lotringer, qui aujourd’hui travaille en profondeur sur l’histoire de cette conférence[13]. Il y avait de nombreux tandems franco-américains un peu étranges, et même malencontreux. Foucault et Burroughs, Deleuze et Cage. Foucault revenait du Brésil (l’ambiance des clubs SM sera évoquée plus tard par Thomas Hirschhorn dans 24h Foucault, à Paris) ; c’était la seule fois où Deleuze viendrait à New York. On avait la sensation que quelque chose dérapait, même pour les organisateurs, Sylvère et moi-même qui perdions tout contrôle ; et, à la radio, Jean-Jacques Lebel exhortait tout le monde à venir à Columbia. À bien des égards, cela ressemblait plus à des assemblées générales qu’à une simple conférence universitaire et pourtant ça l’était aussi. Pour certains, comme Stanley Aronowitz, c’était la première rencontre avec les maîtres de la French Theory, tel Foucault.

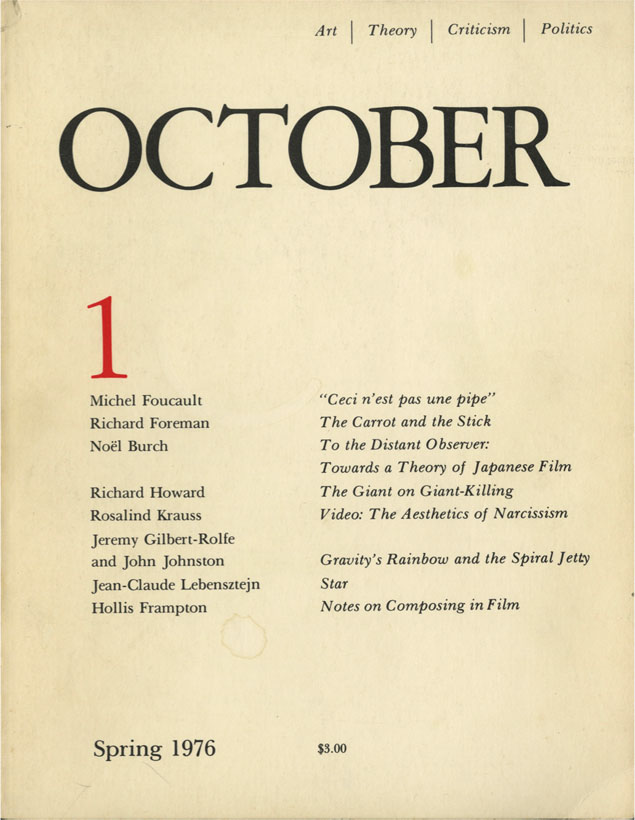

La seconde est la couverture du premier numéro de la revue October, sortie un peu plus tard. Conçue par Massimo Vignelli, ressemblant un peu à Tel Quel, c’était une nouvelle revue d’« avant-garde », qui mettait l’accent sur le cinéma et les arts visuels, transgressait les limites du journalisme d’Artforum et les vieilles préoccupations littéraires de la Partisan Review. Une idée majeure de l’édito fut celle du « moment » même des moments d’October, se renouvelant à New York en se tournant vers l’avant-garde soviétique.

Nous avons nommé cette revue en hommage à ce moment de notre siècle où la pratique révolutionnaire, l’enquête théorique et l’innovation artistique se sont rejointes d’une manière exemplaire et unique. Pour les artistes présents à cette époque, la littérature, la peinture, l’architecture, le cinéma réclamaient et produisaient leurs propres « Octobres », des orientations radicales articulant le moment historique qui les enfermait, le soutenant dans la guerre civile, les dissensions factionnelles et la crise économique. […] Notre but n’est pas de perpétuer le mythe et de faire l’hagiographie de la Révolution. Il est plutôt de rouvrir l’enquête sur les relations entre les différents arts qui fleurissent dans notre culture à notre époque[14]…

La troisième est une photographie de Gordon Matta-Clark, désormais en mesure de parler pour elle-même (du moins vendue pour cela). Elle témoigne d’une action (dont Matta-Clark a fait partie) consistant à tirer sur les fenêtres de l’Institute of Architecture and Urban Affairs – la même institution qui avait accueilli October à ses débuts, où Rem Koolhaas écrivait son Delirious New York, et que Thomas Crow qualifierait plus tard d’« architecture fascinante de think tank[15] ». Revenant d’une soirée chez Holly Solomon où il avait bu quelques verres, Matta-Clark, avec une carabine à air comprimé empruntée à son mentor Dennis Oppenheim, mitrailla toutes les fenêtres de l’institut dans Midtown Manhattan. Peter Eisenman n’en fut pas amusé ; indigné, il compara cela à la Nuit de Cristal et s’empressa de réparer les dommages. Pour Crow, l’acte (et la photographie s’y rapportant) était une tentative d’imitation de la « délinquance désespérée » ou du « vandalisme endémique » du Lower East Side ou du Bronx. Le sujet de la performance était l’institut lui-même, ainsi « manœuvré pour détourner le message[16] » : pourquoi les mêmes choses étaient-elles tolérées dans ces autres lieux ? Mais les implications issues de la French Theory, de la pratique « non architecturale » de Matta-Clark avaient une longue histoire confuse. Pour la rédaction d’October elle serait finalement reprise dans L’Informe : mode d’emploi, qui réinsérait le moment en question dans une constellation d’autres – ou une archive beaucoup plus vaste –, où « défaire la structure » était le thème clé. Se servant pour son exemplarité du Threshold of Poetic Experience de Matta-Clark, qui, selon elle, exposait une sorte de corps non organique dans la ville, Rosalind Krauss trancherait plus tard avec l’idée même de la déconstruction dans l’exposition Deconstructivist Architecture[17], que Peter Eisenman contribua à orchestrer au MoMA en 1988.

Une conférence, une revue, une performance : à chaque fois, on trouve de nouvelles relations, de nouvelles connexions entre l’art et la théorie, des aperçus du puzzle de la grande rencontre entre New York et la French Theory à l’époque, qui aiderait à poser le cadre de son évolution continuelle. Quelles histoires cela raconte-t-il ? Il y a bien sûr une histoire institutionnelle. Même si l’Institute of Architecture and Urban Affairs n’existe plus (il est célébré aujourd’hui comme le grand moment de la « néo avant-garde » dans l’architecture de l’après-guerre), les revues October et Semiotext(e) sont devenues des institutions, d’un genre différent, chacune étant le pourvoyeur d’une grande série d’inter-connections entre la French Theory et les arts visuels. En passant par le Whitney Independant Program et par les départements d’histoire de l’art des universités américaines d’élite, plusieurs générations obtiennent leurs diplômes de French Theory, au sens que lui donne October, toujours très établie et entretenue dans ces deux lieux, aujourd’hui intégrée à un domaine international plus vaste. C’est un peu comme si, selon les mots d’Andrea Fraser[18], nous qui étions autrefois des « critiques de l’institution », des outsiders, étions devenus des insiders, l’institution elle-même.

Mais est-ce que cette institutionnalisation spécifique de la « French Theory dans les arts visuels » signifie qu’elle devrait définitivement prescrire la manière dont nous voyons et parlons, non seulement des artistes actuels, mais aussi des nouvelles idées, des nouveaux débats, des problèmes du moment ? Certainement Semiotext(e), qui n’est pas attaché à l’histoire de l’art, de tendance moins institutionnelle, irait dans d’autres directions, mettrait en avant d’autres possibilités – mais je laisse cette partie de l’histoire à Sylvère Lotringer[19]. Nous en arrivons donc à une dernière question : comment devrions-nous interpréter l’« action » de Gordon Matta-Clark, dirigée de fait contre une grande « institution de la théorie », aujourd’hui absorbée par la tradition et la ville ?

Couverture du nº1 d

Idées

Malgré la forte couverture institutionnelle de ces deux grandes revues, il reste toujours les idées, les concepts, les débats, les questions actuelles. Pourrions-nous les repenser sous un angle nouveau, en extrayant du moment quelque chose qui pourrait aujourd’hui se rapprocher le plus d’un esprit de réinvention critique – par exemple, ici à Bruxelles, au Wiels ? Car n’est-il pas vrai que les idées essentielles survivent toujours à leurs contextes, pour être reprises ailleurs, comme une flèche lancée à nouveau ? Prenons le cas de Foucault. À bien des égards, il est une figure qui traverse mes trois images, apparaissant dans une conférence, publié dans la revue, et pour le moins intéressé par la nature de l’« action » – il reprendra lui-même toute la question des performances et des attitudes critiques au cours d’une remarquable conférence donnée devant les philosophes français à son retour à Paris en 1978[20]. Mais dans les trois images, est-il « resté le même » ? Dans son premier numéro, October publiait pour la première fois son essai Ceci n’est pas une pipe, aujourd’hui un incontournable de la « French Theorydans les arts visuels », un texte qui revenait précisément à une correspondance ou une « rencontre » avec René Magritte sur l’idée même de la « pensée visuelle », principe de l’échange[21]. Il y a maintenant une somme littéraire produite en réponse au sujet, incluant, en droite ligne de la connexion belge, l’intérêt soutenu et évolutif de Marcel Broodthaers pour Foucault, jusqu’à sa mort en 1976[22]. On ne peut pas dire la même chose de la conférence « Nous ne sommes pas réprimés » donnée par Foucault à la même époque à la conférence Schizo Culture. Elle n’apparaît même pas dans Dits et Écrits, même si le thème basé sur l’« hypothèse répressive » sera repris en version abrégée dans La Volonté de savoir en 1976[23], le premier tome de L’Histoire de la sexualitéqui annonce une histoire monumentale de la sexualité, que Foucault allait abandonner brusquement d’ailleurs, du moins sous cette forme. Et pourtant cette conférence arrive à un moment où, personnellement, Edward Saïd voyait en Foucault l’intellectuel politique majeur de l’époque, celui qui restaurait, en opposition aux théories textualistes, le sens d’un monde dans lequel les textes circulaient ou fonctionnaient[24]. Qu’était donc la « théorie » pour Foucault à ce moment-là, quelle relation avait-elle à la pratique ?

Nous savons que c’est justement cette question qui deviendra le thème principal du livre de Deleuze, Foucault, publié peu après la mort de ce dernier, mais qui revenait sur une préoccupation actuelle. Plus tôt, en 1972, l’ARC avait publié une conversation entre les deux hommes, ayant eu lieu dans la cuisine de Deleuze, sur les relations entre théorie et pratique – théorie comme une boîte à outils, l’indignité de parler pour les autres, l’idée toute entière de la « représentation » faisant place à des groupes de genres plus « transversaux[25] ». Le Groupe pour l’information sur les prisons (GIP) était sans doute un modèle, mais les problématiques attireraient également l’attention plus tard sur Deleuze et sa propre analyse du cinéma, la question de l’image, du média, de la technologie, et donc la question du « contrôle » de ce que nous voyons et disons. À la Schizo-Culture, pour sa part, Deleuze donnait la première présentation publique de son idée de « rhizome », qui sera plus tard utilisée pour introduire Mille plateaux[26], aujourd’hui devenu bien sûr le nom d’un .com dans le monde de l’art. C’était donc une tentative de saisir les changements qui survenaient à l’époque dans « l’image de la pensée », dans l’art comme dans la pensée. Quelle est alors la relation entre la « fonction de la pensée critique » que Foucault poursuivait dans « Nous ne sommes pas réprimés » et « l’image de la pensée » envisagée par Deleuze dans « Rhizome », leurs deux conférences respectives à la Schizo-Culture ? En regardant en arrière, nous constatons que 1976 fut un moment-clé à plus d’un titre – l’année d’après, Deleuze envoyait à Foucault une lettre privée qui expliquait les différences entre les deux concepts[27].

Nous ne devrions pas considérer la French Theory qui gagne New York à ce moment-là comme un bloc homogène même si, considérés conjointement, nous percevons dans l’arrivée de ce groupe français quelque chose d’un peu différent, du moins dans le style, de ces membres formés par l’école de Francfort à la théorie critique – ou de la philosophie analytique universitaire –, venus également prendre part à la conférence. En effet il y avait une certaine tension « inter-française » dans l’air, que je ne comprendrais que bien plus tard. Par la suite, October tenait à souligner que Deleuze avait eu une idée très différente (plus fertile et plus plaisante) du « simulacre » que celle avancée par Baudrillard, que ce dernier continuera de populariser dans le monde de l’art – plus proche, en fait, des allusions à la « sérialité » chez Warhol à la fin de Ceci n’est pas une pipe[28]. Mais il semble que Deleuze était pour le moins mécontent de la manière dont Foucault contestait l’hypothèse répressive. Suite à sa lettre et à cette époque, ses propres relations avec Foucault allaient changer. Les deux hommes cessèrent de se parler, et ne se retrouvèrent que plus tard, alors que Foucault, mourant, proclamerait que Deleuze était « la seule véritable intelligence philosophique en France ». La lettre qui détaillait doutes et inquiétudes, que Deleuze avait en réalité transmise à Foucault en 1977, était également destinée à « exprimer son amitié » au moment où Foucault « traversait une crise, à l’époque de La Volonté de savoir[29] ».

Cette petite tension sur le point d’éclater de retour à Paris, après la Schizo-Culture, un peu hors des radars, mais encore palpable à l’époque, avait rétrospectivement contribué à embrouiller mon sentiment sur le moment. Car l’œuvre de Foucault dans son dernier épisode de « crise » semble aujourd’hui particulièrement inventive ou « contemporaine », comme la publication ultérieure de ses cours l’a montré – en particulier « Il faut défendre la société » en 1976[30]. En fait, de nombreuses idées de Foucault auxquelles nous semblons souscrire aujourd’hui viennent de cette dernière phase de son œuvre, clairement structurée par la circonstance, le voyage, la conférence, dans une sorte de pédagogie itinérante, dont Berkeley deviendrait un pôle : les idées de biopouvoir, de néolibéralisme, de souveraineté, de processus de subjectivisation. Aujourd’hui par exemple, j’aime ses conférences du Japon en 1978, non seulement en raison de ses attitudes complexes envers le Maoïsme et la Révolution, mais aussi pour cette idée que : « En effet, la pensée européenne se trouve à un tournant […] C’est la fin de l’ère de la philosophie occidentale. Ainsi, si une philosophie de l’avenir existe, elle doit naître en dehors de l’Europe ou bien elle doit naître en conséquence de rencontres et d’impacts entre l’Europe et la non-Europe[31]… » Le voyage, en déplaçant les frontières géoculturelles, ainsi que la sensation de crise et d’expérimentation quasi permanente, les conférences, l’enseignement, les conversations et les rencontres, tout ceci semblait graduellement remplacer le modèle d’écriture extrêmement ciselée des livres de Foucault, comme Surveiller et Punir en 1975, encadré par l’histoire nationale française, découlant de la « recherche » faite au sein du GIP et qui se voulait une sorte de « machine » dans les luttes parisiennes. Dans les voyages incessants de cette période de crise, alors qu’il se posait beaucoup de questions, nous voyons peut-être apparaître quelque chose de nouveau et de contemporain sur le rôle même de la théorie, et sur la manière dont elle est venue rencontrer les arts visuels et les institutions artistiques aujourd’hui, un peu comme une « pédagogie du concept » itinérante. Effectivement, l’idée du voyage comme condition de la théorie venait sans doute de ce qu’elle avait été pour le grand néo-kantien Lévi-Strauss, à l’époque de l’Amazonie, ces Tristes Tropiques– d’une certaine façon plus proches des voyages de Guattari au Brésil, ou des remarques de Deleuze sur son idée du voyage comme condition de la pensée, idée qu’il exprimait en 1986 dans une lettre au pessimiste Serge Daney : « […] aller voir à quel moment de l’histoire des médias la ville, telle ville, appartient[32]. »

Mais, étant donné ces tensions explosives et créatives au sein de la French Theory à l’époque, comment pourrions-nous revenir sur New York en 1976, et en particulier, sur l’essai Ceci n’est pas une pipe, d’abord publié en anglais dans le premier numéro d’October cette même année ? On pourrait se concentrer sur un aspect, visible dans l’illustration choisie par October, la dernière de la série peinte par Magritte, où la pipe et l’inscription sont disposées dans un contexte pédagogique, dans un cadre semblable à un chevalet. L’ambition plus grande de cet essai était de tracer une nouvelle histoire « de la peinture occidentale, du xve siècle au xxe siècle », centrée sur la question de ce que Magritte avait appelé « pensée visuelle », conduisant Foucault à « Campbells, Campbells, Campbells… » en partant de ce que Maurice Blanchot avait appelé la « non – relation » entre parler et voir[33]. C’était l’un des grands essais de Foucault sur l’« absence de travail » dans les arts visuels, qui émanait de son étude antérieure sur Raymond Roussel[34]. En ce qui concerne la peinture occidentale « moderne », on est évidemment assez loin de Greenberg, la « clé de voûte » théorique pour de nombreux artistes new-yorkais à l’époque, puisqu’elle nous conduit à la « peinture non affirmative » vue dans la « sérialité » de Warhol[35]. Mais la dernière version pédagogique du tableau reproduite dans October est aujourd’hui suggestive d’une autre manière – en raison des questions d’institutions et d’enseignement, de ce qu’elle implique sur où et comment « enseigner » cette « pensée visuelle » repérée dans la peinture elle-même, ainsi que du rôle que la « théorie » aurait dans une telle pédagogie. Ceci était effectivement une partie de la réponse de Magritte à The Order of Things[36] : l’idée que la peinture en soi était une « forme de pensée », avec son pouvoir particulier de « faire l’invisible ». La description de cette dernière version pédagogique de l’œuvre conduit au passage où Foucault parle d’un « moment instable », où « le chevalet n’a plus qu’à basculer, le cadre à se disloquer, […] les lettres à s’éparpiller », puisque les lieux communs qui relient le mot et l’image ont disparu soudainement[37]. C’est sans doute le moment le plus lyrique du texte, la source d’une petite fiction amusante sur la situation fâcheuse d’un « maître déconcerté » commençant à bredouiller à la grande joie de ses élèves, qui détournent leur regard sur l’image d’une pipe qui dérive au-dessus de sa tête. La « perte » des « lieux communs » reliant les mots aux images – ou ce qu’on appellera plus tard le partage du sensible, dans lequel de tels lieux seront ancrés – endossera donc un aspect institutionnel, suggéré par la dislocation du cadre, l’éparpillement des mots ainsi que par l’« envol » de l’image au-dessus.

C’est cet aspect, à la fois pédagogique et institutionnel, que Jacques Rancière développera, dans son livre Le Maître ignorant, puis en relation aux pratiques artistiques contemporaines et aux débats autour de l’idée du « commun ». Nous pourrions alors adopter un principe développé par Rancière vers la fin des années 1980, « Le sociologue roi[38] », en opposition à Pierre Bourdieu, dans ses analyses critiques des grandes institutions, des écoles publiques et des musées en France après la Révolution. On pourrait l’exprimer ainsi : puisqu’il n’existe aucune institution complètement émancipatoire ou inclusive des « Lumières » dont rêvaient autrefois les écoles publiques ou les musées, il n’y a aucune institution qui puisse exclure à l’avance la possibilité de ces « actes d’émancipation » qui perturbent les principes sur lesquels ils viennent opérer, impulsant des manières de voir nouvelles et « désidentifiantes », des façons de parler et d’être ensemble, dans une autre forme d’émancipation, c’est-à-dire une autre « éducation des sens ». Serait-il possible de reconsidérer les pratiques « non architecturales » de Matta-Clark dans les années 1970 sous cet angle, comme faisant partie d’un « moment instable », s’ouvrant sur l’idée même de pensée dans les arts visuels, s’affranchissant d’une longue série de distinctions dans lesquelles ils étaient enfermés en Occident depuis le xve siècle (une production en atelier, une exposition dans l’espace du white cube, ayant la peinture et la littérature comme modèle, etc.), comme si les mots et les images allaient flotter, libérés de ces lieux communs pour le plus grand plaisir d’un groupe de jeunes artistes, qui expérimentaient de nouvelles formes et de nouveaux modes de travail collectif ? Mais alors, quelles seraient les relations de cette version de l’histoire du moment new-yorkais avec la notion politique plus large des actes « an-archiques » développés par Rancière après 1989, dans une tentative de réinventer l’idée même de démocratie dans une époque de consensus[39] ?

Moments qui restent singuliers

Plus généralement, qu’est-ce que le « moment singulier » d’une époque et d’un lieu, dans la vie d’une ville par exemple ? On peut trouver l’évocation de tels moments dans l’introduction du livre de Deleuze et Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, en 1991, qui commence par affirmer que la question de la philosophie n’est soulevée qu’à certains moments, dans ce cas d’une manière proche des moments de « l’œuvre ultime » de peintres ou de cinéastes vieillissants, ou encore de Kant lui-même qui cassait, tel un Roi Lear déchaîné, son propre système dans La Critique de la faculté de juger ou l’Opus postumum. L’idée de moments singuliers arrive dans le dernier chapitre, en opposition à Hegel. Au lieu de l’idée post-kantienne d’une « encyclopédie universelle du concept, qui renvoyait la création de celui-ci à une pure subjectivité », nous devrions peut-être adopter la « tâche plus modeste, une pédagogiedu contexte, qui devait analyser les conditions de création comme facteurs de moments restant singuliers[40] ». Quels sont donc ces moments, et pourquoi, pour qui, restent-ils singuliers ? Quelle pédagogie continue de les faire vivre ? En quoi les histoires de mon petit « moment de New York » pourraient-elles s’y rattacher ?

Évidemment, dans la French Theoryplus généralement, la question de « singularité », en opposition à la « particularité » (et donc à l’« universalité »), acquiert une importance et un rôle distinctifs, souvent associés à des notions changeantes d’invention, de création ou d’expérimentation, leur rôle dans la nature du « travail » dans l’œuvre d’art, et par extension, de la philosophie ou de la pensée. Foucault ne fait pas exception. Pour lui, les moments singuliers étaient actuels, contemporains, intempestifs ; c’est uniquement d’eux que surgissent les actes de pensée, par l’expérimentation de nouvelles façons de voir, de dire, de faire, et donc d’« être ensemble » dans la pensée. L’idée même d’« archive », en relation à la pensée ou à l’art, change : on ne fait pas de recherche historique pour « se souvenir du passé », mais au contraire comme un acte qui « événementialise » en quelque sorte une « contre-mémoire » et une pensée au présent. Mais en quel sens alors de tels moments du « réel » ou de l’« expérimentation » dans la pensée et dans l’art restent-ils singuliers ? Que se passe-t-il quand eux-mêmes « retombent dans l’histoire[41] » ? Car telle était le ton des « dernières » remarques sur les moments restant singuliers dans Qu’est-ce que la philosophie ?, en 1991. Les initiateurs d’après-guerre de la French Theoryet leurs partisans avaient vieilli ou bien étaient morts ; de quelle façon leurs inventions pouvaient-elles continuer à vivre ou à survivre ? On avait déjà beaucoup discuté la question d’un monde « postthéorique » ou « postcritique », dans lequel ce moment français singulier d’invention et d’expérimentation de la théorie tombait peu à peu dans l’oubli ou, ce qui revient au même, se transformait en nostalgie d’une époque révolue. L’expression « pédagogie du concept » par exemple, doit sans doute beaucoup à la « pédagogie de l’image » de Godard, point clé de l’essai de Deleuze en 1976, centré sur la notion connexe « juste une idée[42] ». Mais, le temps que Deleuze termine son livre, Godard avait réalisé que les choses ne pouvaient plus continuer comme avant, et il se tournait plutôt vers l’« œuvre ultime », comme ses Histoire(s) du cinéma. Effectivement, le projet de livre Qu’est-ce que la philosophie ? est annoncé dans les dernières pages de l’étude de Deleuze sur le cinéma contrairement à la mélancolie « post-théorique » ou « postcinématique » de Godard.

Mais sommes-nous toujours dans la même ambiance aujourd’hui, lorsque nous nous posons sans cesse la question de ce qu’était la (French) théorie dans les arts visuels ? Évidemment, les rumeurs de sa disparition sont nombreuses, nous plaçant dans un état post-théorique ou postcritique. Comment alors les expériences d’October ou de Semiotext(e) de l’époque pourraient-elles être aujourd’hui comprises ? Pour entretenir ce « moment singulier », on doit bien sûr résister à la nostalgie implicite des « derniers bohèmes » de Michael Kimmelman. On pourrait cependant trouver une idée plus intéressante et plus sophistiquée dans October, qui découle en partie d’un texte de Benjamin Buchloh paru en 1989 pour le catalogue d’une exposition française sur l’art conceptuel américain, où il développe un genre de paradoxe : l’art conceptuel, qui est l’art le plus radical de l’époque, puisqu’il peut donner naissance à une « critique institutionnelle », se révélait être le plus facilement absorbable, le plus facilement apte à être transformé en spectacle[43]. Les stratagèmes de l’industrie culturelle ou de la société du spectacle peuvent fournir une réponse à ce paradoxe en s’imprégnant de toutes les énergies critiques opposées ou extérieures à elle. Marcel Broodthaers, travaillant alors en Belgique, juste avant le moment de New York, fut le premier artiste à diagnostiquer cette grande défaite et ce triste état de fait. À l’heure sombre du triomphe apparemment total du mercantilisme qui nous a submergés, le rôle de la pensée critique est devenu celui de lutter contre l’« amnésie » croissante d’une histoire antérieure des avant-gardes européennes, comme si l’on attendait une époque où elles pourraient renaître.

Nous savons maintenant que la même année, en 1989, Deleuze était lui-même très préoccupé par ces sujets, mais il se concentrait plus précisément sur la survie de la French Theory en elle-même. C’est alors qu’il décida d’enregistrer l’Abécédaire, à condition que la vidéo ne soit diffusée qu’après sa mort. Sorti en DVD en français, cet Abécédaire inspira de nombreux artistes francophones dans les années 1990, comme Pierre Huyghe ou Thomas Hirschhorn, et récemment republié chez Semiotext(e) avec des sous-titres anglais. La question des « moments restant singuliers » est évoquée de bien des façons dans ces discussions informelles et décontractées, adressées de manière posthume, et en particulier dans le « “C” comme Culture », dédié au contraste existant entre la pensée dans l’art ou dans la philosophie et toutes les discussions trop « cultivées » diffusées à la télévision ou dans les symposiums universitaires à l’époque. C’est là que Deleuze explique sa vision de la vie dans une « période pauvre » de la pensée, où les réalisations des « époques riches » précédentes – celles de sa génération de philosophes, juste après la Guerre, puis dans les années 1960 et 1970 – étaient perdues. La pensée est entrée dans une période « appauvrie », où l’époque des rencontres et des idées créatives a si bien disparu qu’elle ne manque à personne, qu’elle engendre des personnages suffisants et autosatisfaits, dont l’impudence et la célébrité facile cachent leur absence de toute véritable créativité. Comme exemple plus antérieur, Deleuze cite la disparition de l’avant-garde russe, notamment dans le cinéma, et la plus grande « médiatisation » de la pensée qui réussit à la remplacer. Dans ces conditions, les intellectuels se sentent de plus en plus seuls, comme la traversée d’un désert, ramassant les flèches de moments antérieurs pour tenter de les relancer. C’est ainsi que Deleuze voyait les choses dans les années 1990, à l’époque de l’essor de la « mondialisation » du monde de l’art, ce qui allait compliquer en retour le cadre américano-européen de ces sentiments.

Peut-être est-ce un privilège pour les jeunes artistes ou les penseurs d’aujourd’hui que de ne pas avoir à trop s’inquiéter de cette situation, qui semble peser si lourd sur ceux qui vécurent des époques plus fastes d’expérimentation de la French Theory dans les arts visuels, à New York ou à Paris. Pour ceux-là, il serait peut être au contraire plus intéressant aujourd’hui de regarder en arrière, vers un moment antérieur et la signification de ce « moment », ce qu’a saisi Deleuze à la veille de mai 1968, de retour à Paris, à la fin d’une interview plutôt sombre, lorsqu’il dit ceci :

Nous sommes à la recherche d’une « vitalité ». Même la psychanalyse a besoin de s’adresser à une « vitalité » chez le malade, que le malade a perdue, mais la psychanalyse aussi. La vitalité philosophique est très proche de nous, la vitalité politique aussi. Nous sommes proches de beaucoup de choses et de beaucoup de répétitions décisives et de beaucoup de changements[44].

Cette incitation à se rapprocher de la vitalité d’idées nouvelles à la fois philosophiques et politiques pourrait encore nous inspirer aujourd’hui, alors que nous suffoquons plus sous un flot d’informations que sous trop de connaissances livresques, cherchant à retrouver une bouffée d’air frais à travers la pensée et l’art. Car il semblerait que les moments ne restent singuliers qu’en raison des actes et des activités particuliers qui les raniment dans de nouvelles circonstances, dans des « conditions de création » qui surgissent en de nouveaux lieux ou en de nouvelles situations. Comment alors le moment de New York, dont j’ai essayé d’esquisser les histoires, pourrait-il figurer, ou devenir évocateur au sein de telles « re-vitalisations », sur le point d’être réalisées toutefois, et certainement avec de nouvelles géographies et selon une chronologie différente ?

Traduit de l’anglais par Michèle Veubret

Double page du Nouvel Observateur, nº1025, 29 juin-5 juillet 1984

- [1] Gilles Deleuze, Abécédaire, 8 heures d’entretiens avec Claire Parnet, réalisation Pierre-Alain Boutang, 1988 (DVD, éditions Montparnasse, 2004). ↩

- [2] Benjamin Buchloh, « De l’esthétique d’administration à la critique institutionnelle (aspect de l’art conceptuel), 1962-1969 », in L’Art conceptuel, une perspective (exposition, ARC/Musée d’art moderne de la ville de Paris, novembre 1989 – février 1990), Paris, Paris-Musée, 1989. ↩

- [3] Étienne Balibar et John Rajchman, French Philosophy since 1945. Problems, Concepts, Inventions, New York, The New Press, 2011. ↩

- [4] Voir Claude Imbert, Lévi-Strauss, le passage du Nord-Ouest, Paris, L’Herne, 2008. ↩

- [5] Conférence de Baltimore, John Hopkins University, 1966. ↩

- [6] Gilles Deleuze, « Trois questions sur Six fois deux », repris in Pourparlers, Paris, Les Éditions de Minuit, 1990, p. 64-65. ↩

- [7] Gordon Matta-Clark, Works and Collected Writings, Gloria Moure (éd.), Barcelone, Poligrafia, 2006 ; Gordon Matta-Clark, Thomas Crow, Corinne Diserens (éd.), London, Phaidon, 2006. Michael Kimmelman, dans son article du New York Times (voir Rem Koolhaas, New York délire : un manifeste rétroactif pour Manhattan, op. cit.), discute cette notion d’ouverture sur l’invisible : « “Opening up view to the unvisible,” is how he once put it [Gordon Matta-Clark]. Translated, that meant restoration and renewal: ours and New York’s. » (« L’ouverture sur l’invisible », c’est la manière dont il en a parlé [Gordon Matta-Clark]. Traduit, cela signifie la restauration et la rénovation : les nôtres et celles de New York.) ↩

- [8] A Tale of Two Cities (1859) est un roman de Charles Dickens, se déroulant à Londres et à Paris avant et pendant la Révolution française. ↩

- [9] Patti Smith, Just Kids, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2012. ↩

- [10] Rem Koolhaas, New York délire. Un manifeste rétroactif pour Manhattan, Paris, Chêne, 2002. ↩

- [11] Lynn Cook, Douglas Crimp, Mixed Use, Manhattan : Photography and Related Practices 1970s to the Present, 9 juin – 27 septembre 2010, Museo National Centro de Arte Reina Sofía, Madrid ; Laurie Anderson, Trisha Brown, Gordon Matta-Clark: Pioneers of the Downtown Scene, New York 1970s, 3 mars – 22 mai 2011, Barbican Centre, Londres. ↩

- [12] Michael Kimmelman, « When Art and Energy Were SoHo Neighbors », in The New York Times, 28 avril 2011. . ↩

- [13] Conférence Schizo Culture, New York, 1975 ; Sylvère Lotringer en prépare une histoire détaillée, à paraître aux éditions Semiotext(e). ↩

- [14] « About October », in October, vol. 1, printemps 1976, p. 3. ↩

- [15] Voir Thomas Crow, Gordon Matta-Clark, op. cit. ↩

- [16] Ibid., p. 105. ↩

- [17] Deconstructivist Architecture, commissaires Philip Johnson et Mark Wigley, juin-août 1988, New York, MoMA ; voir aussi Rosalind Krauss et Yve-Alain Bois (éd.), L’Informe : mode d’emploi, catalogue d’exposition, trad. Patricia Falguières, Paris, Centre Pompidou, 1996, p. 181-184 (Rosalind Krauss et Yve-Alain Bois, Formless: A User’s Guide, Cambridge [Mass.], Zone Books, 1997). ↩

- [18] Andrea Fraser, « From the Critique of Institutions to an Institution of Critique», in Artforum, vol. 44, septembre 2005, p. 278-283. ↩

- [19] Voir note 13. ↩

- [20] Michel Foucault, « Qu’est-ce que la critique ? », conférence de mai 1978, in Bulletin de la Société française de philosophie, vol. 84, n° 2, 1990, p. 35-63. ↩

- [21] Id., Ceci n’est pas une pipe, Montpellier, Fata morgana, 1973. ↩

- [22] Voir Rachel Haidu, The Absence of Work: Marcel Broodthaers, 1964-1976, New York, MIT Press, 2010. ↩

- [23] Michel Foucault, « L’hypothèse répressive », in La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976. ↩

- [24] Sur l’apport de Foucault pour Edward Saïd, voir Des intellectuels et du pouvoir, trad. Paul Chemla et Dominique Eddé, Paris, Seuil, 1996. ↩

- [25] Conversation Deleuze/Foucault, « Les intellectuels et le pouvoir », in Dits et Écrits, Paris, Gallimard, 1994, t. II, 1970-1975, p. 306-315. ↩

- [26] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Rhizome, Paris, Les Éditions de Minuit, 1976 ; repris dans Mille plateaux, Paris, Les Éditions de Minuit, 1980. ↩

- [27] Lettre de Deleuze à Foucault, « Désir et plaisir » (1977), reprise in Deux régimes de fous, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003. ↩

- [28] October publia « The Reversal of Platonism », traduction du texte de Deleuze « Le platonisme renversé », in Logique du sens, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, p. 292 – 307 ; sur le simulacre, voir aussi Gilles Deleuze, « La résistance du simulacre », in Différence et répétition, Paris, PUF, 1988, p. 91-95 ; voir Michel Foucault, « Theatricum philosophicum », in Dits et Écrits, op. cit., t. I, p. 75-99, où il parle des « simulacres sans simulations » et de la « grandeur de Warhol avec ses boîtes de conserve ». Voir la fin de Ceci n’est pas une pipe, op. cit., p. 79 : « Campbell, Campbell, Campbell, Campbell. » ↩

- [29] Lettre de Gilles Deleuze à Foucault, « Désir et plaisir », déjà cité. ↩

- [30] « La société doit être défendue » (1976), in Dits et Écrits, op. cit., t. III, p. 124-130. ↩

- [31] Michel Foucault, entretien « Foucault dans un monastère zen » (1978), in Dits et Écrits, op. cit., t. III, p. 622-623. ↩

- [32] Gilles Deleuze, Lettre à Serge Daney, « Optimisme, pessimisme et voyage », reprise in Pourparlers, op. cit., p. 110. ↩

- [33] « Parler, ce n’est pas voir », in Maurice Blanchot, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 35-45. ↩

- [34] Michel Foucault, Raymond Roussel, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1992. ↩

- [35] Voir supra, Michel Foucault, « Peindre n’est pas affirmer », in Ceci n’est pas une pipe, op. cit., p. 34 et p. 37-38. ↩

- [36] Les Mots et les Choses en français ; L’Ordre des choses était le titre pressenti par Foucault, mais que son éditeur refusa. ↩

- [37] Jacques Rancière, Le Maître ignorant, Paris, Fayard, 1987 ; Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000. ↩

- [38] Id., « Le sociologue roi », in Le Philosophe et ses pauvres, Paris, Flammarion, 2007. ↩

- [39] Id., Au bord du politique, Paris, La Fabrique, 1998. ↩

- [40] Gilles Deleuze et Felix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Les Éditions de Minuit, 1991, p. 17. ↩

- [41] Pour toutes ces notions, voir Michel Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire » (1971), in Dits et Écrits, op. cit., t. II, p. 136-156. ↩

- [42] Gilles Deleuze, « Trois questions sur Six fois deux », in Pourparlers, op. cit. ↩

- [43] Benjamin Buchloh, « De l’esthétique d’administration à la critique institutionnelle (aspect de l’art conceptuel, 1962-69 », in L’art conceptuel, une perspective, op. cit. ↩

- [44] Gilles Deleuze, « Entretien avec Jean-Noël Vuarnet » (mars 1968), in L’Île déserte et autres textes. Textes et entretiens, 1953-1974, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2002, p. 197. ↩