Povera toujours

Exposition

Paul Thek : Diver, A Retrospective

Whitney Museum of American Art, New York

21 octobre 2010 – 9 janvier 2011

Carnegie Museum of Art, Pittsburgh

5 février – 1er mai 2011

Hammer Museum, Los Angeles

22 mai – 4 septembre 2011

Rudolf Schwarzkogler, 3.Aktion, 1965

Alors que les radiations spectrales du boom artistique des années 2000 sont encore présentes dans l’atmosphère à des niveaux presque mortels, est-il possible, à New York, d’aborder le problème de la reconnaissance sans se prononcer en faveur d’une avant-garde populaire ? « Scène 1 : Un paysage (la forêt sombre, le lac, les larmes). Nains de jardin. Une colonne de lumière. » Commencer par une citation du texte sur le Parsifal de Robert Wilson, par Susan Sontag. Pendant que j’écrivais ceci on parlait de manifestants qui avaient pénétré par effraction dans un musée en Égypte pour y détruire des momies ; et je me suis demandé ce que je ferais si, un après-midi, je voyais le Metropolitan Museum of Art de New York mis à feu et pillé ? Je ne ferais rien – parce que je suis pacifiste et pluraliste – et je rentrerais chez moi pour réfléchir à des questions plus actuelles, comme par exemple : est-il possible de supprimer toutes les copies d’une image sur Internet sans anéantir la planète toute entière ? Ou bien je songerais à me joindre à un pillage productif et à rapporter un tableau dans ma chambre de bonne ; il serait à moi et je pourrais en profiter tout en regardant mes e-mails. Il y a des années au Louvre j’ai vu une exposition intitulée « La peinture comme crime ». En fait, je ne suis pas entré dans l’exposition ; je suis resté devant, à regarder des projections de films des actionnistes viennois. Des corps aspergés de peinture qui évoquent la peinture comme un viol formel. Plus tard j’ai découvert au coin de l’entrée le travail photographique de Rudolf Schwarzkogler, l’Actionniste dont les Aktions étaient photographiées au lieu d’être jouées devant un public, et qui se suicida ensuite, en pleine jeunesse. Retour à la question du pillage. Le véritable plaisir criminel transgressif réside dans la possession d’un tableau fait par quelqu’un d’autre, pas dans le fait d’en faire un soi-même, peu importe que le geste soit négatif ou critique. On achète tout simplement une œuvre avec de l’argent (ou on a recours à un vol), c’est-à-dire qu’on prend une preuve du long effort culturel de cette civilisation, avec l’investissement existentiel d’un artiste dans ce même effort, puis on le stocke pendant le temps minuscule de sa vie.

Problématique, symptomatique. Au début, j’ai trouvé que la question Paul Thek était un peu problématique, et pourtant « l’effet Paul Thek » est totalement symptomatique. « Je ne voudrais pas être à ta place » me dit J. Le même J. qui avait attiré mon attention sur Thek il y a une douzaine d’années, en jetant un catalogue de musée devant moi sur la table, dans l’appartement de Brooklyn où je lui louais une chambre. « Regarde ! » disait le catalogue, qui me montrait un ensemble d’installations faites en Europe et qui, au lieu d’avoir été conservées, avaient été dispersées et saccagées. Elles présentaient des aspects émouvants, et celui, non des moindres, de ne plus être là. Elles paraissaient vivantes, chargées de signification sincère, drôles et chaleureuses. Mémorial au hippie mort – le fait de tomber sur le corps en cire d’un hippie dans une galerie dans les années 1960, au sommet de cette même culture, a immédiatement activé le bouton punk intégré à mon programme. Après avoir vu l’ouverture et l’improvisation des installations, ceci introduisait un méchant sens de l’humour à ce que j’étais en train de percevoir. La dernière œuvre dont je me souvienne dans cette dose d’information contextualisée que j’avais donc reçue sur Paul Thek en 1998 était la Warhol Brillo Box with Meat Sculpture. Une belle manière de se faire Warhol, avais-je pensé. En notant ces idées, je vois qu’il est très possible qu’elles me viennent du texte de Mike Kelley « Mort et Transfiguration », que j’ai lu peu après avoir vu le catalogue, ou même avant, chose qu’il est important de mentionner dans la problématique que je veux éluder, et que donc je dois localiser avec précision : c’est-à-dire, qu’il y avait une utilisation de Paul Thek dans les années 1990, une fonction informationnelle avec des désirs souterrains évidents, pour lesquels certaines personnes et certaines institutions militaient, et que j’étais dans le public visé. Si ce public, à cette époque, avait des convictions, l’obscurité héroïque de Paul Thek pouvait les conforter dans leur idée que, disons, Jeff Koons méritait d’être totalement oublié, ou que Damien Hirst était là, bon, mais que ça n’avait pas d’importance ; qu’Artforum était illisible, qu’il était bien possible que faire de l’art soit une chose inintéressante, ou bien même que quitter New York pour aller traîner en Europe était encore imaginable, dans une sorte d’expatriation romantique et anti-américaine. Il serait peut-être important de mentionner qu’il y avait d’autres noms enterrés, occultes, dans l’arsenal distribué à l’époque, comme Jack Smith, ou David Wojnarowicz. L’importance réside dans la tentative de décrire des conditions d’information, d’imprégnations culturelles, conditionnées par des schémas qui, même s’ils sont mal interprétés, de manière embarrassante et confessionnelle, agissent comme des mécanismes qui modifient les décisions. La notion d’artist’s artist, cet outil opportuniste au service d’une généalogie de la référence, doit être écartée lorsqu’on est confronté à une vision systématique de la culture comme dispositif où il n’y a que des cerveaux en réseaux alignés sur ce dispositif. Ce qui nous laisse avec la politique, au sens ultra contemporain du terme, non émancipatoire et déjà prélevée, appauvrie historiquement, un marqueur de tendance, de goût et d’habitudes. De Paul Thek à Glenn Beck.

Débattre du changement de statut de Paul Thek avec sa récente rétrospective au Whitney Museum, considérer l’état actuel de sa réhabilitation, de sa résurrection et de sa préservation, et dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J’avais eu l’occasion de m’engager dans cette sorte de critique auparavant, mais je n’avais pas pu, parce que ma situation à l’époque avait transformé cette pratique critique en une expérience totalement paralysante et fumeuse. C’était en 2008, lorsque j’ai dû revenir vivre chez ma mère à Pittsburg pour des raisons financières, après mon retour d’Europe. Un matin, alors que ma mère avait mis NPR à fond dans la cuisine avant d’aller travailler (c’est le moment d’une unique note explicative : NPR, ou National Public Radio, est un programme financé par l’État qui apporte son lot de culture et de politique aux banlieues américaines et il y a un cliché à la fois populiste et élitiste des gens qui écoutent NPR en se rendant au travail dans leurs Volvos – libéraux, socio-démocrates, salariés cultivés), le curateur de l’époque au Carnegie International parlait des thèmes de l’exposition Life on Mars et attirait l’attention sur une peinture sur papier journal de Paul Thek, un globe terrestre paru en couverture de Life Magazine, qu’il voyait comme un retour à l’artisanal, au personnel et à l’intime. En antidote à quoi, m’étais-je demandé ? D’après moi, la liste générique de l’International était toujours empli d’un même milieu artistique cosmopolite (Doug Aitken, Ryan Gander, Haegue Yang, etc.), avec le projet de donner à Pittsburg un aperçu mondial ; quant à la référence à la chanson de Bowie, elle transmettait cette même sinistre branchitude de l’art contemporain, telle qu’elle apparaît dans les listings culturels des suppléments-magazine du dimanche. Le curateur mentionnait un concert des Japanther dans le jardin de sculptures du musée ce week-end. Je décidai de laisser tomber le Carnegie pour aller traîner du côté d’un concert de metalcore chrétien, en me demandant ce que Paul Thek pouvait bien signifier aujourd’hui, entouré de kids dansant sur du hardcore, de straight-edge et de scene-kids, dont l’un portait un tatouage « Pittsburg » sur le bras en signe d’allégeance locale. Les banlieues, c’est horrible pour moi d’en parler alors que je suis maintenant assis en train d’écrire dans Manhattan, au centre du pouvoir, comme si les banlieues étaient une sorte de force d’opposition avérée et réaliste à ma disposition, alors que tout ce qui s’est passé, c’est que j’ai abouti au choc cristallin d’une eau sale jaillissant d’un dégoût moderniste classique. Encore plus triste était d’entraîner la réputation de Paul Thek dans tout le naufrage provincial, banlieusard, avec NPR, Hot-Topic, la sous-culture en ruines, mes origines, ma biographie et mes goûts de classe moyenne.

Revenons à l’autre exposition, Diver, au Whitney. Elle a été organisée selon une boucle biographique et, en relation avec celle de Thek, le parcours est significatif. Parce qu’il commence par mettre sur la table des preuves à charge contre le monde de l’art officiel – les sculptures de viande – pour les mettre en balance avec d’autres offrandes ressortissant à l’histoire de l’art. Il y avait son screen test warholien à l’entrée, comme une sorte de membrane à traverser, qui ajoutait à la solidité de l’initiative. De quoi est faite cette solidité ? C’est la solidité d’un professionnalisme qui doit circuler et se répandre ; et savoir, par exemple, grâce à toute l’érudition et la publicité, que le cadavre du hippie ne s’appelle pas comme ça mais simplement The Tomb, qui est un meilleur titre, lorsqu’on réfléchit aux choses à la manière d’un cerveau artistique en réseau. « L’art contemporain est un dialogue » est un autre énoncé de la même condition. À part la référence et la citation complètes de l’œuvre de quelqu’un d’autre dans son propre travail, le dialogue peut être simplement avec/pour/contre ce qu’il advient quand l’information est contrôlée centralement. Les marchés puissants aident à garantir ce contrôle, moins par le prix sur l’étiquette d’une œuvre individuelle, plus en subventionnant l’infrastructure qui peut communiquer le sens d’une œuvre à quelqu’un d’autre que son collectionneur. Contrairement aux peurs d’une culture soumise au marché – caractéristique déterminante des mass media où le produit culturel tire de l’argent du public – la cohésion bienfaitrice du marché de l’art fonctionne au service d’un contrôle autonome de l’information, d’une rigueur artificielle du sens dont toutes les permutations peuvent être tracées, qui permet ainsi au nombre relativement petit des gens actifs dans le milieu de l’art d’avoir un dialogue. Est-ce que la métaphore du dialogue évoque une idée d’humanisme et de conversation, ou est-ce que ça rappelle les arguments percutants d’un film, d’un show télévisé, d’un chat – une sorte de fluidité et de performativité gagnante et immédiate ? Ne possédant ni la croyance, plutôt conservatrice dans le progrès de l’académie (naturellement anti-conservateur, l’art contemporain abhorre les règles et appelle les revirements), ni l’impitoyable qualité jetable de la culture pop (les critiques, les curators et les historiens sont les gardiens de la transcendance), le dialogue est aussi une part spécifique de la culture cybernétique, où le feedback le plus virulent, et le plus préjudiciable, est encouragé. Pour cette idée de la culture (ainsi que des programmes et des dispositifs), j’ai une dette fondamentale envers Vilèm Flusser, qui a analysé les sources des écrivains, des peintres, des compositeurs, des comptables et des gestionnaires. Ceux qui créent, transforment les symboles et les mettent en conserve sous forme de produits finis : livres, peintures, partitions musicales, bilans, plans. En tant que symboles, les Reliquaires de Thek décrivent l’entièreté des notions dystopiques d’une telle culture. Peut-être bien trop prophétiquement. Chair, peau, poils pubiens, poils des jambes, gras, veines et mouches enfermées dans des vitrines en plexiglas cernées de métal. Des reliques plus obsolètes que dignes de vénération. Alors, qu’est-ce que cela peut bien faire si un post-humain détruit une momie ? Maintenant, partons à la chasse aux célébrités. Au Whitney la première fois, j’ai aperçu Terence Koh dans la pièce des reliquaires. Il portait des fringues de designer déstructurées entièrement blanches, et ressemblait à un Grand Prêtre-guerrier de la Toundra sorti d’un jeu vidéo. Il est resté longtemps devant les Meat Pieces. Je n’ai pu faire autrement que de le remarquer, et alors je me suis demandé pourquoi May ne s’était pas adressé à lui pour écrire un article sur Paul Thek ? Et pourquoi donc me l’avaient-ils demandé à moi ? Quel est ce « moment Paul Thek » et comment puis-je l’esquiver? Je voudrais bien plutôt être sur une plage avec Terence, en tenue d’hiver, à parler de Diver. Qu’est-ce que cela donnerait ? S’il peut sortir de cette expo inspiré et amusé, alors moi aussi.

Je suis retourné voir Diver une seconde fois après Noël, le soir où la tempête de neige s’est abattue sur New York. Même si la soirée avait débuté avec une merveilleuse blancheur sourde congestionnant la circulation, et s’était terminée par des culbutes sur des congères de la taille d’une voiture dans des rues désertées, jusqu’à ce que notre corps soit mûr pour l’amputation, plus tôt dans l’expo j’avais eu une idée, parce que j’étais tombé par hasard sur A., qui m’avait parlé d’Ann Wilson et de son cerf dans le bateau. Wilson avait été l’une des collaboratrices de Thek lors de ses installations collectives en Europe, et elle revendiquait la propriété de cet élément (Stag in the Boat), dans plusieurs rétrospectives de Thek. Ma première réaction, imprécise, fut : pourquoi absolument vouloir être l’auteur de quelque chose qui aurait pu apparaître dans n’importe quelle production d’un opéra de Wagner dans les vingt dernières années ? Quelle que soit notre position sur le fait que The Artist’s Co-op ait nui à quelques individualités en les rassemblant en collectif sous l’autorité du nom de Thek, est-ce que c’est pire que d’être dépouillé de son œuvre, et de la voir incorporée dans ce plus grand projet commun de culture inéluctable, où chaque signe, chaque symbole, chaque pratique ou geste peut être réarticulé et établi comme une partie du programme à part entière ? Sans titre de propriété, on peut vous causer du tort, je l’admets, mais seulement si les choses finissent à Disneyland. L’aura magique placée sur les antiquités, les nouvelles reliques après l’arrivée du design bourgeois du xixe siècle, qui incorpore nature romantique et outils démodés autrefois vitaux, éclaboussait de l’émerveillement enfantin primaire que l’on trouve dans les best-sellers de littérature fantastique. Penser à Ann Wilson était important car au milieu de l’exposition il y avait une série de bronzes disposés sur un tapis – The Personal Effects of the Pied Piper – avec un certain nombre de dessins et d’aquarelles. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser au théâtre, particulièrement à un genre théâtral qui prend ses racines dans le « théâtre visuel » de la fin des années 1970. Thek ne cessait de jouer avec un ensemble d’images et de symboles – tortues, molaires, globes, petit marin, prunes, mélasse, pommes de terre chaudes, hippie, pécheur, la tour de Babel, Bojangles – qui me rappelaient Jack Smith et son iconographie de pingouins et du propriétaire-homard. Des œuvres comme Dwarf at Sea, Standing Dwarf ou Raising of the Titanic possèdent une qualité enchanteresse, anti-spectaculaire, épique, qui me fait penser à Robert Wilson. Puis dans l’une des salles, j’ai vu une photo de l’actrice Sheryl Sutton devant la toile de fond réalisée par Thek pour la pièce de Wilson « Overture for KA MONTAIN AND GUARDenia TERRACE », à Paris en 1972. Le théâtre visuel inclut le théâtre de Richard Foreman, de Robert Wilson et même de Tadeusz Kantor, et il arrive après les groupes activistes expérimentaux des années 1960 comme le Living Theater, l’Open Theater et le Bread and Puppet Theater. Au début, fortement influencé par Jack Smith, ce fut un théâtre distant et planant, d’images et de mots fragmentés visant à interrompre le drame et le jeu des acteurs, détruisant le fil narratif porteur d’émotion et la logique du texte dramatique, pour le remplacer par du temps, des vides, des images qui pouvaient paraître absurdes ou frustrantes pour notre logique. Dans les années 1980, avec les révolutions du post-modernisme dans la scénographie, Robert Wilson mettrait ce théâtre en images d’une façon qui semblait pouvoir répondre à tout, historiquement et globalement, et revenir avec une beauté onirique. Sans le sens didactique ou les clichés narratifs qui sont enracinés dans le théâtre de divertissement grand public, le théâtre de Wilson est néanmoins une avant-garde populaire, et même officielle qui, à son tour, doit avoir de l’influence sur le théâtre tout aussi visuel du Roi Lion de Disney à Broadway.

Le lien théâtral était fortement présent à la rétrospective du Whitney. La chaleur, les éclairages tamisés, les ombres, les spots sur une Dwarf Parade Table ou sur The Fishman suspendu au plafond. L’éclairage tamisé et la faible lisibilité sont aussi des métaphores de ce qui rend les installations de Thek peu aisées à traduire, d’essayer de déchiffrer la documentation photographique qui a été conservée et les éléments fragmentés afin de faire une cartographie de sens. Si on y arrive, on atteint la spiritualité de Thek, quoique je sois plus intrigué par son anarchie professionnelle, sa mentalité de voyageur à l’esprit libre à l’époque des institutions européennes établies, des biennales et des curateurs historiquement célèbres. Avant que Godard ne mette le problème en scène dans sa dramatique exposition théâtrale au Centre Pompidou, avant le Nest de Dash Snow et de Dan Colen chez Deitch Projects, gesticulation prétexte à photographies pour Vice Magazine, Thek squattait le monde de l’art à une époque où l’on pouvait encore squatter le monde extérieur à l’art, ce qui n’est plus possible aujourd’hui. Lorsque la communication prend à sa charge les définitions de l’œuvre et de la marchandise, tout est mis au travail, y compris le squattage, la dépression et la pauvreté. Les hippies ont adopté la pauvreté en signe de leur différence et de leur contestation, et pour un style de vie plus libre. En exagérant un peu, on pourrait dire la même chose des premiers chrétiens sous l’Empire romain. Aujourd’hui cependant, cette idée de la pauvreté ne tient pas la route, en particulier parce que l’intolérance et la persécution des temps anciens sont révolus. La pauvreté est utilisée maintenant pour éradiquer toute possibilité d’existence en dehors de la norme économique – l’espace de la pauvreté comme un confinement et un endiguement. Comme style ou comme esthétique, il y a le poverty-chic adopté par les riches pour se différencier des masses pauvres qui veulent gravir l’échelle sociale et qui pensent de manière conservatrice et traditionnelle en voulant acheter des choses neuves, même bas de gamme. L’esthétique de la vente de charité, de l’irrévérence du « Do it Yourself » et de l’aura minimale triste des matériaux pauvres de Thek a très bien vieilli, en ce sens que c’est immédiatement compréhensible, acceptable et reconnaissable par la plupart, dans son apparence alternative ou d’avant-garde. D’un autre côté, la réelle pauvreté de Thek ressort cruellement dans l’exposition du Whitney, créant des contradictions et des difficultés de réception qui valent la peine qu’on s’y attarde. Dans les dernières salles, c’est la fin de la vie de Thek qui se déroule, quand il vivait à New York, mourant du sida, et qu’il faisait des peintures avec du matériel de basse qualité acheté dans les magasins discount, des cartons entoilés et des châssis préfabriqués, et même une étiqueteuse. C’est une histoire tragique que nous avons devant les yeux, mais qui amène un autre regard : celui du badaud hébété devant l’accident de voiture. L’horrible voyeurisme du bord de la route qui accompagne la carrière de Paul Thek, apparaît parce qu’il appartenait à un monde artistique qui est historiquement le précurseur direct du monde de l’art d’aujourd’hui. Loin d’être exclu de l’histoire de l’art, Thek y était au centre, marginalisé peut-être, puni, mais pourquoi ? La pauvreté de Thek n’est pas celle de tout le monde et c’est ce qui nous autorise à nous interroger sur Jean-Christophe Ammann qui saccage ses œuvres à Lucerne, sur le fait que Thek n’ait pas de galerie pour le soutenir, pour l’aider à conserver, organiser et vendre sa production sous tous ses aspects – particulièrement aujourd’hui, où il serait impossible d’imaginer un tel destin pour une installation de Thomas Hirschhorn, Sarah Sze ou Jason Rhoades. Pendant ce temps, il y a l’horreur/le spectacle/le choc du travail de Thek disparaissant à cause de problèmes de stockage. Cela ressemble au dilemme de l’artiste qui est expulsé de son atelier ou qui doit déménager – avec toutes les toiles sur le trottoir qui seront embarquées à la décharge. Ces œuvres sont à jeter. La peur et la terreur de l’artiste – qu’est-ce qui fait que mon travail est pertinent et pas du rebut, ou encore comment échapper à la collecte des ordures et finir dans la maison d’un collectionneur ? Le cours de l’art, en tant que déchet et marchandise.

À son retour à New York après des années de travail en Europe, Thek s’est senti étranger et à l’écart de la course, non seulement du succès mais aussi du rêve de faire partie de New York. Si on oublie cette platitude qui veut que l’Europe soit plus réceptive que l’Amérique vis à vis d’œuvres d’art difficiles et si on élude également l’idée qu’être inconnu aux USA est une sorte d’honneur anti-impérialiste, on arrive à un système artistique concentré, mais aussi profondément social, fonctionnant en cercle fermé. À défaut d’un système mafieux impitoyable dont les Européens sont en fait experts, New York possède une atmosphère de night-club, avec les saveurs du moment (qui ne sont pas mises à la porte quand leur temps est passé) et toujours quelqu’un ou quelque chose en attente de se produire, une fois passée l’entrée… mais doucement et un à la fois. Un night-club au rythme d’une intraveineuse. C’est le monde artistique dans lequel Thek a peut-être baigné, le sentant un peu plus intelligent et meilleur que lorsqu’il a abandonné ses morceaux de viande pour présenter The Tomb, et qu’il est parti travailler en Europe. Mais des années plus tard il y revient, après avoir raté et le bateau et la fête. C’est un retour en exil à New York, avec toute la tristesse, le ressentiment et l’amertume de vouloir une certaine reconnaissance, et un peu de ventes pour mettre de la nourriture sur la table. C’est l’angoisse et la panique d’être un artiste qui n’a pas réussi dans une ville où le succès signifie : « Bienvenue dans la tranche d’impôts de la classe dominante, vous êtes un digne habitant de New York, profitez-en », et où devenir pauvre signifie : quittez la ville, ou appreciez au minimum les efforts que vous fournissez pour conserver un semblant de façade de la réussite que vous voyez autour de vous. Est-ce que le message – de pauvreté matérielle – de la part de l’artiste qui était un peu un enfant prodige ayant su se distancier ironiquement de l’establishment en plein essor du New York des années 1960, et en même temps attirer l’attention et la gloire en créant des expositions conceptuellement rigoureuses qui étaient aussi drôles et incisives. Est-ce que cela rend la tragédie de Thek plus ressemblante à une tragédie grecque ou à un mythe disciplinaire ? Je suis en train de lire et d’écrire sur Paul Thek, abondamment, mais il a déjà eu droit à cela, ce qui veut dire qu’il doit y avoir quelque chose de jouissif à utiliser Thek de cette façon, que sa pauvreté doit avoir quelque chose d’excitant. Ce serait bien de trouver une manière de cerner une pauvreté contemporaine et offensive que l’on pourrait accepter. Après la pauvreté du hippie crado cool et du punk flemmard, il y a la pauvreté affligeante des corps comprimés et collés sur l’écran de l’ordinateur, appartenant à tout ce qui est cyber-connecté – et à l’information. La HD fait partie de cette pauvreté, pas la VHS granuleuse merdique. C’est la pauvreté de la vie en réseau, de l’ordinateur portable et de la connexion internet qui sont la condition post-atelier. Comparez ça avec des images de Paul Thek dans son atelier, avec son assistant qui travaille sur un hippie en cire, l’image classique de l’artiste, la beauté de celui-ci travaillant comme un artisan. Maintenant comparez ça à la pauvreté de travailler avec une copie piratée d’Adobe, et avec celle de faire une pause pour mettre vos commentaires sur Facebook ou chercher à télécharger une musique obscure. La pauvreté étant que ceci est tout ce que vous avez, et que ça ne vous rapportera rien, ça ne peut ni vous enrichir ni vous donner plus d’argent. La pauvreté de la connaissance, de l’expérience en ligne, puis des corps qui se rencontrent à travers cette expérience. La pauvreté d’être excité par une page web, par un blog. La pauvreté des oreillettes et des mp3. La pauvreté d’un Kindle dans le métro, la pauvreté de l’ère de l’information. Pauvreté du courant dominant, de la communication de masse, de l’exil dans le virtuel parce que la vie réelle coûte trop cher. Pauvreté d’Avatar, pauvreté de la nourriture bio et du recyclage pour tous, et puis pauvreté d’Avatar sorti en blu-ray. Pauvreté d’Internet comme le moyen le plus cheap de sortir votre produit, l’écriture est informelle, non officielle, « juste un blog ». Ou bien la pauvreté d’y arriver sur le Net, d’être un inconnu avec un blog, puis de devenir connu avec. Bien sûr j’énumère toute cette pauvreté comme une bonne chose, comme un povera d’aujourd’hui. Contre la richesse. Parce qu’on pourrait regarder cet appauvrissement et penser à de la mauvaise qualité, de l’inauthentique, du programmatique, du barbare, à éradiquer. La pauvreté a besoin de netteté, de la lumière la plus vive de midi, qui perce et aveugle, ou bien de la lumière constante par dessus une table d’opération, pour aller avec la lueur cancéreuse d’un ordinateur. La pauvreté est soustraction. C’est « faire sans ». Comme la mort.

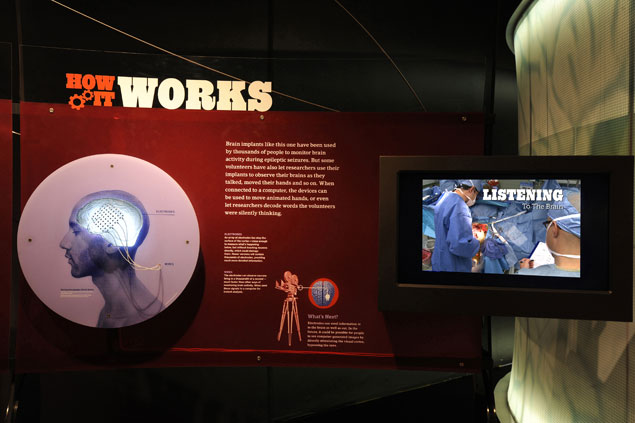

Un jour, alors que j’étais sur un quai de métro et que je me sentais particulièrement réceptif et ouvert au monde, je remarquai une publicité sur le mur qui annonçait : « Le cerveau : les dessous de l’Histoire, au Museum of Natural History de New York. » Après avoir pris contact avec l’attaché de presse du musée, je me retrouvai le lendemain après-midi dans l’exposition. Là, d’une manière didactique et réductrice, tous les aspects de la constitution de réseaux étaient expliqués. En termes de construction de réseaux nerveux. La honte, la culpabilité, la fierté sont des émotions sociales, une reconnaissance des autres et de ce qu’ils pourraient ressentir – en disant au cerveau ce que signifient ces choses dans le monde extérieur. Une nouvelle activité impose une nouvelle voie nerveuse neuronale. La cocaïne est mise sur le même pied que la dopamine, éveillant votre système de recherche, votre désir. L’héroïne cadre bien avec l’endorphine, vous trouvez ce que vous cherchiez. La conversation, l’exercice, les relations personnelles, la réussite et les drogues modifient la chimie du cerveau. L’hippocampe, la mémoire du cerveau évolue avec l’environnement et l’expérience. Les souvenirs sont des choses réelles qui réveillent la mémoire, comme un livre entre vos mains, au lieu d’une base de données ou un dossier de fichiers. Ce qui explique que nous ayons toujours besoin d’objets. Mais quelle est la partie du cerveau qui a à faire avec l’oubli volontaire, l’aveuglement, le refoulement ? Alors que je visitais le Musée d’histoire naturelle, m’évadant de mes limites de spécialiste d’une exposition du Whitney, je m’intéressais à mon ignorance relative dans un environnement si différent. Je vois cela, et cela m’envoie un message différent de ce que je connais, alors, où suis-je, comment dois-je opérer ? Est-ce que c’est une nouvelle expérience, ou une joie délirante ? The New York Times me suggère de méditer pour forger ma matière grise et allonger la durée de mon attention. Est-ce là un behaviorisme radical ? La question réside en partie dans un curieux engagement provisoire avec les mots, un détachement des messages, de l’intentionnalité critique des messages, des lectures et des chartes de pronostics. Pour voler une phrase bien nulle à la psychanalyse, « le processus est ouvert ». Quelque chose sera peut-être exposé, mais nous ne savons pas encore ce que cela veut dire, nous y travaillons toujours. Ce qui importe c’est la détermination, et l’accumulation d’une mémoire. Ce qui fut autrefois de l’histoire est aujourd’hui mémoire, pour nous au sein du programme, et l’expérience est celle de se familiariser avec la mémoire de l’histoire. Pour en finir avec le drame d’une narration éducative alors que vous êtes encore en train d’y pénétrer, en tournant les pages, en appréciant le style. Ne prenez pas la lecture d’information comme une fin en soi, franchissez les barrières du langage et de sa finalité. Le langage doit encore perdre sa fonction navigatrice vers l’imprécise norme sociétale.

Un texte n’est pas un GPS, c’est un exercice. Promenez-vous un peu avec les mots.

Traduit de l’américain par Michèle Veubret

Le cerveau: les dessous de l’Histoire, Museum of Natural History, New York, 20 novembre 2010-14 Août 2011